我們都知道,因為寶寶大腦和神經發育系統尚未成熟,所以6歲以前,孩子的專注力都是非常短的,一般只有幾分鐘到十幾分鐘。 那么為啥有的孩子卻能安安靜靜幾個小時,擁有超出他年齡段的專注力?今天我就跟大家分享一下讓孩子專注力爆棚的秘密~ “心流”是指我們在做某些事情時,那種全神貫注、投入忘我的狀態。這種狀態下,你甚至感覺不到時間的存在,在這件事情完成之后我們會有一種充滿能量并且非常滿足的感受。- 這個愉悅感提升了我們做事的動機,有研究發現:在忘乎所以的心流狀態下人的生產力最多能提高 500%。

這是因為孩子的世界更加單純澄澈,更心無旁騖。當孩子遇見讓他們感到快樂的事情時,就像被施了魔法一樣癡迷其中,自然地,專注力也就上來了。

蒙臺梭利有句名言:“除非你被孩子邀請,否則永遠不要去打擾孩子。”

可見,有時候寶寶做事缺乏專注力,跟家長的行為息息相關。

家長千萬不要拖娃的后腿

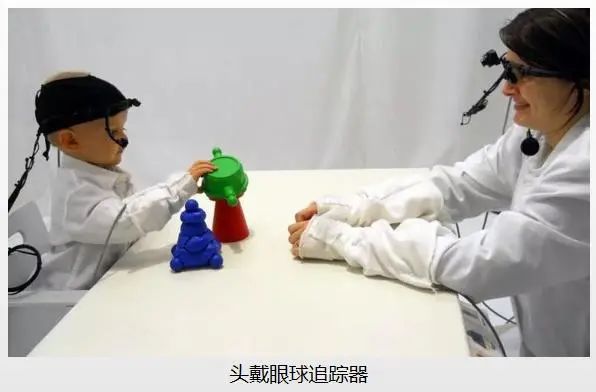

句句滿懷關愛,殊不知你的行為正在慢慢毀掉孩子的專注力。 美國印第安納大學心理與腦科學教授做了一個著名的專注力實驗。他請來了40組1歲~1.5歲的孩子和他們的家長,在他們頭頂帶上眼球追蹤器,探索不同的互動模式對寶寶專注力的影響。 結果發現,父母積極參與指導孩子玩耍,許多孩子眼神會飄向其他地方,而且被父母打擾后,也再沒心思專注在玩具上。反而當孩子自主探索玩具的時候,專注力更強。 那么就有家長會問了:“不都說家長要給孩子高質量的陪伴嗎?怎么陪玩又成干擾了?” 愛學習的媽媽可能聽說過目前教育學界一個主流的理論——引導者需要成為孩子的腳手架(scaffolding)。也就是說家長應該像裝修房子時用到的腳手架,過渡時期用一下,用完就拆掉。只有這樣,我們才能為孩子提供必要的幫助,讓他往上走,但又不至于依賴我們。 但要注意的是,不打擾并不意味著父母就完全喪失了主動性。盡管每個孩子的先天條件不同,但父母只要掌握好以下幾個方法,增加孩子的“心流”體驗,就能培養一個擁有高專注力的寶寶。

興趣是孩子認識世界的內在驅動力,孩子在感興趣的事物上,會表現出更強烈的好奇心,在這樣的好奇心驅使下,也會更加專注投入。 平時父母盡量帶孩子接觸各種各樣的有意思的玩具和活動,發掘他感興趣的點。 給孩子選興趣班的時候,要頻繁帶他去試聽和體驗不同的課,最后讓他自己決定正式學什么,只有他自己喜歡的事情,才能堅持地更長久。

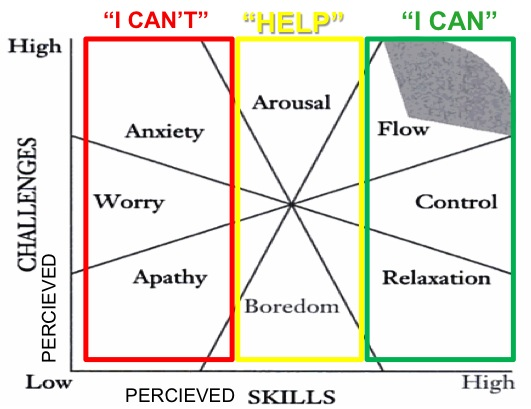

就像我們玩游戲一樣,游戲沒有挑戰性,玩的時候容易分心;而游戲關卡太難,能力跟不上,則很容易放棄。只有當能力與挑戰是黃金比例,我們才會覺得有趣,不由自主集中注意去打怪升級。 孩子的學習也是一樣的道理,剛剛好有一點難度的挑戰,才能刺激“心流”的產生,從而延長孩子的專注時長,這和維果斯基的最近發展區的理論,有異曲同工之處。 有些家長會好奇:“我家寶寶對看電視、看手機非常專注,這些活動也會產生‘心流’嗎?” 當然不能!這是因為電視的畫面變化快、刺激強,孩子看電視是無意注意,不需要思考,而達到“心流”則需要我們保持有意注意,控制自己的意識。 除了看電視,我們在排隊、坐車的時候,大腦經常處于無意識狀態,忽視周圍的一切。這種忽視會形成一種認知習慣,讓大腦更難維持有意注意。 如果能把這些時間利用起來,跟孩子玩一些有趣的游戲,不知不覺中就能讓孩子形成一種認知習慣,效果絕對比專門的高強度訓練要好。